CFAの現場実践を全国に広げて届ける。「一生続ける」社会を変える挑戦。

川合 福太郎(ふくちゃん)

<自己紹介文>

埼玉県出身。大学では国際政治学を専攻。学生の頃から本気で取り組んだお笑い芸人としての活動やミュージシャン活動を経て、2023年CFAに入職。現在は法人運営全般の本部機能や新規事業を担当している。

ーCFAに関わるようになるまでの歩みを教えてください。

自分自身は小さい頃に学童に通っていたわけではないのですが、7人兄弟の上から2番目に生まれて放課後も休日も家族で過ごすのが当たり前だったので、小さい子たちと接するということが自分にとってごく自然なことになっていました。

ちょうどコロナ禍が始まったくらいの時、当時大学生で、学童保育の現場にアルバイトで関わっていました。その頃のこどもたちは、緊急事態宣言が出るたびに一斉休校したり分散登校が実施されたりと、大人が決めた環境に振り回される生活を送っていて、それを間近で見ていました。放課後の時間も、こどもたち同士で予定を合わせることが難しい環境で、大体いつもYouTubeを見るかゲームをしてると言うこどもたちも多く、それはこどもたちの主体的な選択ではないのだろうなと、楽しい日常が失われている現状に対して、「これでいいのだろうか?」とモヤモヤしていました。

ただ、学童に関わるということ自体は楽しいし自分に向いているなとも感じていたので、「一生続けていきたい。自分が関わり続ければ何か変わるかもしれない」と思っていました。

ーミュージシャンとしての活動もされていたと聞きました。

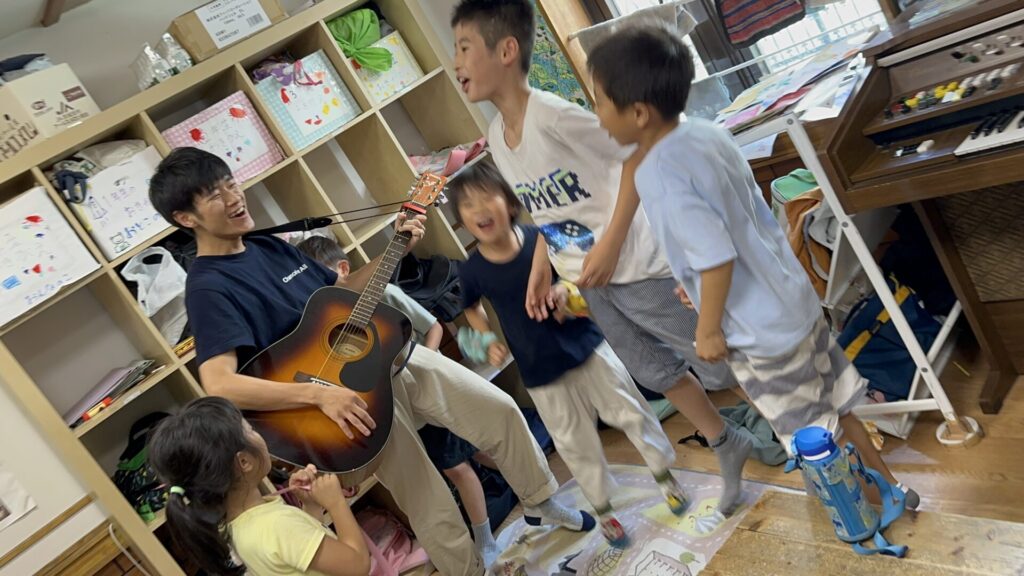

そうなんです。CFAに入る直前まではミュージシャンとして生きていくことを本気で考えて全力で活動してました笑。

インディーズレーベルと契約したり借金してシングルを出したりと頑張ってましたが、初のワンマンライブを無事に終えて「次はもっと大きい規模で開催しましょう!」とスタッフの方に言われた時に、「これでいいんだろうか」「ライブのキャパを埋めるためのセルフプロデュースを必死にやる。これが本当にやりたいことなのか、、、?」と考えるようになったのです。その時に立ち返ったのが、1番身近にあって自分にとって尊い存在としてあった、学童の現場でした。

ーCFAに入職する決め手になったことはありますか。

いろいろ探している中で、たまたまアクティボというサイトでNPO法人が運営する学童が紹介されていて、CFAのページを読めば読むほど「こういうのがやりたかった!これが課題だと思ってた!」という感覚で溢れていました。こどもたちの生活にとっては、放課後の時間の豊かさが本当に大事だよなと、考えていたことがバッチリ合った感じでした。

CFAのことを知った時からほとんど覚悟は決まっていたのですが、面談等を進めてもらう過程で、代表や学生メンバーの代表と食事をさせてもらったりサマーキャンプに参加させてもらったりしました。そういった機会で、団体として考えていることや大切にしたいことへの納得感が深まったことと、それを本当に実践までやり切るというCFAの職員やこどもたちの姿を見れたことを今でもよく覚えています。

ーCFAに入ってからの歩みや、今の役割を教えてください。

実際に入職してからは、学童保育の現場を一人前に運営できるようになろう、という意識でいました。そんな中、半年経ったタイミングで「ファンドレイジング(*)を担当してみないか?」と打診を受けました。ファンドレイジングがどういったものなのかすら分からずにいましたが、組織運営の中核に携われるチャンスをもらえたということに、とにかくワクワクしてました笑

*ファンドレイジング:直訳すると、資金調達。民間非営利団体の解決したい社会課題や理想的な社会の姿をめざす活動に共感してもらい、その解決への参加を促進して社会をよりよくしていくための手段のひとつのこと。

今は、「J-CST」という(どこでもあそび場を作れる「プレーカー」を用いて、平時は全国のあそび場を支援し、災害時には迅速的かつ専門的に被災地のこどもたちを支援するチームを創設する)事業とファンドレイジングに関わっています。校舎運営の担当ではなくなりましたが、CFAが日頃から大切にしている取り組みを全国にさらに広げていくための活動に注力しています。

ー自分の強みが発揮されていると感じる場面ややりがいを感じる瞬間は?

もともと目立ちたがりな性格で、お笑いや音楽をやってきましたが、それが今すごく活かされているなと感じます。人前に立つとはどういうことかであったり、どう盛り上げるのが良いのかというのを突き詰めて考えてきたので、例えば広報活動の一環でCFAの考え方や事業について発信する際などに、自分という存在を通してCFAの魅力を知ってくれる人が増えてきているなと実感することがあり、それがやりがいにもなっています。

あと、小さいころから社会に対する関心があったようで、民主党政権時代に始まった「こども手当」がちゃんと自分の口座に振り込まれているか、しっかり確かめないと落ち着かないという子でした笑。CFAの活動は、すべて理念やミッションに紐づいて実践されることが徹底されていて、課題に対して本質的に考えていくことを大切にしているので、社会に向き合っていきたい、ちょっとでも変化させていきたいという思いを持つ自分みたいな人にとっては居心地がいいなと感じています。

ーこれからもCFAの活動を通して社会に向き合っていく上で、どんな未来をつくっていきたいですか?

みんなが幸せな社会を当然目指していきたいですが、それは何か?ということを突き詰めると、「幸せを感じることができる心を一人ひとりが持てている社会」なのではないか、と考えています。

つまり、環境や仕組みが整ってさえいればいいというわけではなく、自らの人生に対して主体的に選択をしていったりつながりを持てたりする社会をこどもたちと創っていけたら、それがいい社会になっていくのではないかと考えています。